|

|

| HOME > 防虫加工・虫駆除・虫食い修理 |

防虫加工・虫駆除・虫食い修理 防虫加工・虫駆除・虫食い修理  |

|

|

|

|

|

|

|

|

→ |

|

|

→ |

|

| 柄糸と同じ材料の糸を染色します。その材料を使い絨毯の織り方と同じ様に結んでいきます。 |

|

↓ |

|

|

→ |

|

| 結び終わった状態 |

|

パイル面を切り揃えて仕上がりです。 |

|

|

|

|

絨毯の天敵は水(湿気など)が原因での色落ちと、使用・保存方法が原因での虫食いです。(※色落ちは次ページ参照)

日本ではイガ・コイガ・ヒメカツオブシムシ・ヒメマルカツオブシムシの4種類の幼虫が害虫として知られています。これらの虫は、幼虫の時期に繊維を食べ、ウールやシルクなどの動物性繊維特にウールが大好きです。よって防虫対策は必要です。

特に絨毯の被害のその殆どがヒメマルカツオブシムシによるもので、多い時は1週間に体重の2~3倍量も食べると言われています。

暖かくなると、これらの成虫が花を求めて飛び交い、花と間違えて色の付いた繊維(洗濯物など)に付いて室内に侵入し、孵化した幼虫の食料となる繊維(特にウール)などに卵を産み付けます。卵からかえった虫達は、冬を越すまで脱皮を繰り返し、繊維をを食べ続けます。成虫による被害は特にありません。

弊社の防虫加工は、化学的な薬品を一切使用せずに天然の成分を使い虫を防ぎます。

虫駆除とは、虫だけを除去するのではなく、孵化して残っている卵の殻も人体に影響があるため除去する必要があります。成虫が卵を産み付けるとき、卵にはベタベタとした粘着液が付いており繊維に接着しています。掃除機やクリーニングだけでは殻を除去する事が出来ないため化学的な薬品を一切使用せずに物理的に取り除きます。

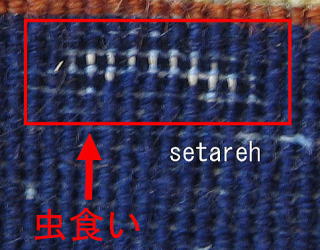

虫食い箇所の症状には4種類があります(何れの症状でも修理は可能です)。

| ① |

絨毯の表側の柄糸だけ食べられている。 |

| ② |

絨毯の裏側の柄糸だけ食べられている。 |

| ③ |

絨毯の表裏の柄糸が食べられている。 |

| ④ |

絨毯の縦・横・柄糸が食べられて穴になっている。→穴あき修理 |

*①、②、③の症状で縦・横糸が弱っている場合は、縦・横糸の交換修理が必要です。

虫食い修理には2種類の方法があります。

①

Aクラス |

虫食いの箇所と同じ材料(アンティークの商品はその当時の材料を手配します)を手配してから、修理箇所と同じ染色方法(草木染めや化学染料)で染色して行きます。その後絨毯の結び方(トルコ結び・ペルシャ結び)と同じ結び方で一つ一つ結んでいきます。この作業は技術と経験が非常に必要で時間と手間が掛かる作業です。仕上がり後修理箇所は目立たず、時間が経って日常的に使用していても修理箇所から柄糸が取れる心配は御座いません。 |

②

Bクラス |

虫食い箇所と一番近い色の材料を使用して修理を行っていきます。この修理方法は①Aクラスの様に一つ一つ結ぶのではなく緞通の様に通して行くため半分の時間と手間で修理可能です。仕上がり後①と見た目は同じですが、時間が経って日常的に使用していくと修理箇所から柄糸が取れてくる可能性があります。 |

*商品の価値を考えてご提案させて頂きます。

| ※ |

防虫加工・虫駆除は商品の状態を確認してご提案させて頂きます。 |

| ※ |

防虫加工・虫駆除・虫食い修理には必ずクリーニング作業が必要です。 |

|

| ★ |

お見積はメール又は電話でお問い合わせ下さい。 |

|

現物確認の上お見積りをさせて頂きます。 |

|

|

|

|